移住支援金のリアル体験談を公開!実際に使ってわかった地方移住のノウハウとは?

「移住支援金があるから地方移住に踏み出せた」という声はよく耳にします。実際に筆者も、東京から地方に移住する際に移住支援金を活用しました。この記事では、移住支援金の仕組みや金額、申請の流れ、実際に使ってみて感じたメリット・注意点を体験ベースでお伝えします。

目次

はじめに|わたしのこと

私たちは東京圏で数年間働いた後、夫婦で地方への移住を決めました。きっかけはコロナ禍で会社がテレワーク制度を導入したことです。「好きな場所で暮らしながら働ける」と考え、思い切って移住に踏み切りました。

移住先では、夫は新しい職場で再就職し、私はテレワークを続けながら生活をスタート。住居探しや引っ越し、生活インフラの整備など、夫婦でさまざまな準備を経験しました。

この記事では、こうした実際の体験をもとに、移住支援金の仕組みやメリット・注意点をわかりやすく紹介します。

移住支援金ってどんな制度?

地方への移住を考えるとき、まず意識したいのはお金のことです。引越し費用をはじめ、家電や家具の購入・買い替えも意外と負担になります。地方では都市ガスではなく割高なプロパンガスが使われることも多く、寒冷地では暖房費もかさみます。

こうした費用を前もって把握しておかないと、移住後に想定外の出費で困ることになりかねません。そんなときに頼りになるのが、移住支援金です。引越しや生活立ち上げにかかる費用を補助してくれるこの制度を活用すれば、金銭的な負担を軽くし、安心して移住に踏み切ることができます。

地方移住をした編集部スタッフ

移住支援金の概要と対象者

「移住支援金」は、国が推進する「地方創生」の一環で、地方での就職や起業をサポートする目的があります。首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)から地方へUIJターンして就職や起業をする人を対象に支給される制度です。

ただし、首都圏内であっても、秩父市や館山市といった「条件不利地域」は 移住支援金の対象となる自治体に含まれます。

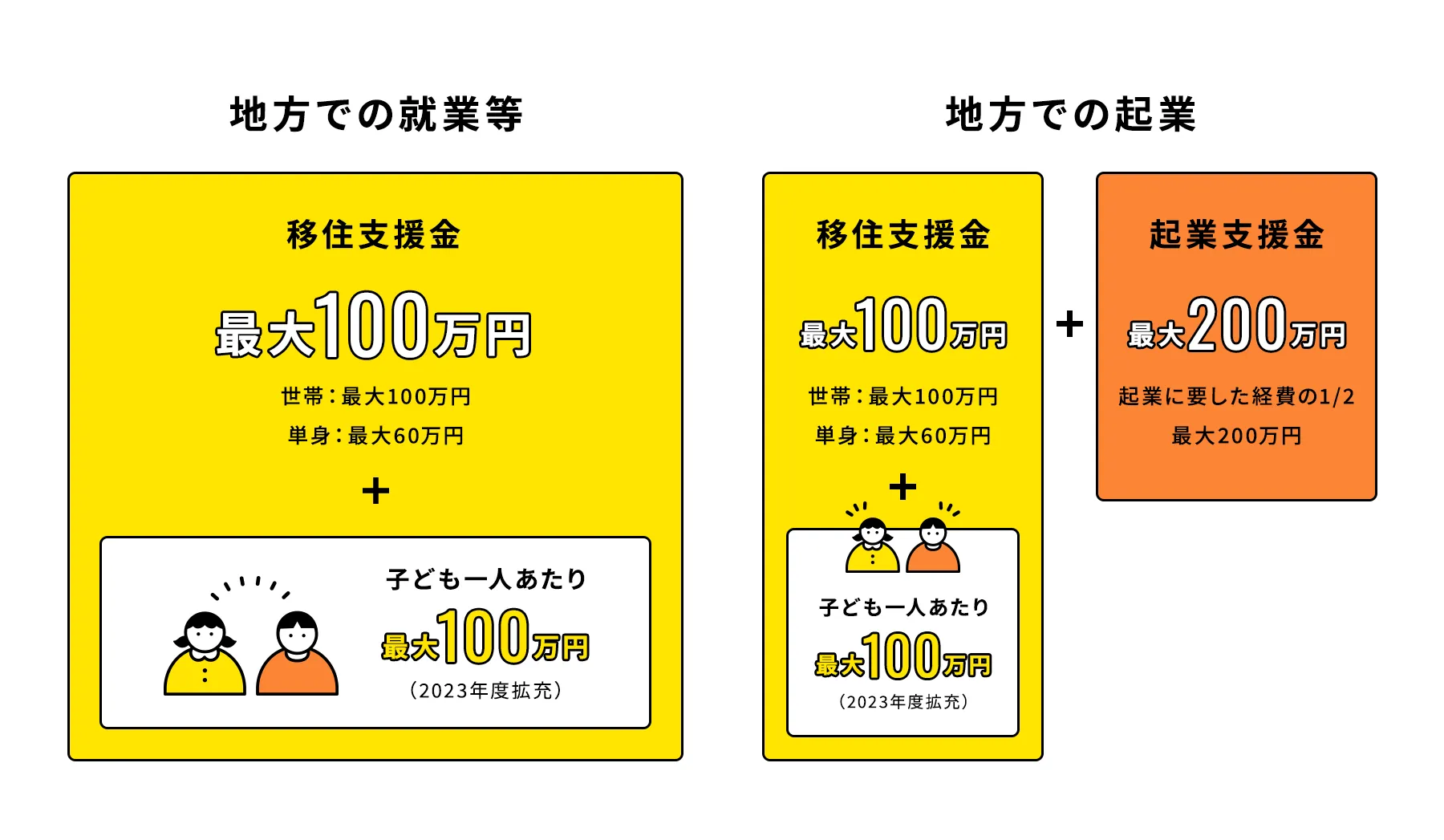

支給される金額

移住支援金の金額は条件によって異なりますが、基本的な支給内容は以下の通りです。

・世帯で移住:最大100万円

・子ども加算(2023年~):一人につき最大100万円

・起業支援金:最大200万円(起業に要した経費の2分の1が上限)

つまり、世帯で移住し、さらに起業を行った場合には、最大300万円以上の支援を受けられる可能性があります。さらに、自治体によっては、住宅ローンの金利優遇や起業者向けの資金調達支援など、移住支援金と連動したサポートが受けられる場合もあります。

実際に移住を経験してみると、生活の立ち上げには想像以上にお金がかかるので、支援金の存在は大きな安心材料になると実感しました。

地方移住をした編集部スタッフ

申請できる人の主な条件

移住支援金を受け取るには、いくつかの条件があります。主なものを整理すると以下のとおりです。

| 居住要件 | 移住直前の10年間で通算5年以上、かつ、直近1年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた人 |

| 就業・起業要件 | 移住先で「移住支援金対象求人」に就職、事業継承、専門人材として就職、地域で起業し「起業支援金」の交付決定を受けるなど |

| 定住要件 | 移住後、原則5年以上継続して居住すること |

実際に私が移住した市では、5年以上継続して居住することが条件だったため、同じ県内でも隣の市へ引っ越すと支援金の対象外に。途中で移住先を離れた場合は、返金を求められるケースもあると担当者から説明を受けました。

移住支援金はあくまで自治体ごとに申請する制度なので、同じ県内だからといってすべて同じルールとは限りません。自治体によって独自の条件を設けている場合もあるので、詳しい情報は移住先自治体の公式HPを確認するのが大切です。

実際に申請してみてわかった流れと必要書類

ここでは、私が実際に移住した先の市町村での手順を例としてご紹介します。

申請の流れ

支援金の対象になりうるか、チェックリストで確認し、事前相談フォームから送信。担当部署から確認の連絡を待つ。

ステップ2:転入手続き

移住先市町村へ転入し、住民票を異動申請可能期間は転入から1年以内。

ステップ3:面談・書類提出

書類提出の前に、担当者と30分ほどの面談を実施。支援金の詳細説明や、移住を決めたきっかけの雑談などもありました。その後、申請書類を提出し、問題なければ支給。

チェックリストの内容は自治体ごとに異なりますが、主に就業形態(テレワーク・起業・人材バンク利用など)や移住条件への適合が確認されます。

私の場合、移住支援金は書類提出から約1か月半で支給され、引越し費用や生活の立ち上げに活用できました。申請の流れや支給時期は自治体によって異なるため、詳細は移住先自治体の公式HPを確認しましょう。

必要書類

・写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

・申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等の確認)

・移住元の住民票の除票の写し(転居歴がある場合は戸籍の附票の写し)

・振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・口座番号・名義人など確認できるもの)

▼その他条件によって必要になる書類(一例)

・就業先企業等の就業証明書(就業者)

・起業支援金の交付決定通知書(起業者)

・移住元住民票の除票の写し(世帯向け支給申請)

・所属先企業等の就業証明書(テレワーク移住者)

必要書類は自治体や申請区分(就業・起業・テレワーク・世帯向けなど)によって異なります。まずは「共通で必要な書類」をそろえたうえで、該当するケースに応じて追加書類を準備しましょう。

とくに「住民票の除票の写し」は、移住前の地域で転出届を出すときにもらっておくとスムーズです。私の場合はテレワークでの移住だったため、「所属先企業等の就業証明書」も追加で必要になりました。申請前に移住センターや自治体の担当者に確認しておくと安心です。

地方移住をした編集部スタッフ

もらって良かった!移住支援金のメリット

・引っ越し費用の補填になる

・家電・家具の買い替えに充てられる

・車の購入資金にプラスできる

・精神的な安心感がある

実際に移住支援金を受け取ってみて、「これは助かった!」と感じたポイントはいくつもあります。

私の場合は、主人が移住先で再就職したばかりだったので、生活が軌道に乗るまで少し不安がありました。そんなときに移住支援金を受け取れたことで、精神的な安心感も生まれました。

ここは注意!移住支援金の申請前に確認しておきたいこと

移住支援金はとてもありがたい制度ですが、実際に申請してみると「ここは注意しておいたほうがいいな」と思うポイントもありました。これから申請を考えている方のために、事前に確認しておきたい点を紹介します。

対象外の求人も多いので事前確認が必須

支援金の対象となるのは、下記の就業条件に当てはまる場合のみ。「せっかく内定が出たのに対象外」ということにならないよう、事前に公式情報を確認しましょう。

| 地域で中小企業等へ就業 | ・都道府県の移住支援金マッチングサイトに掲載されている求人に就職 ・プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用した就職 |

| テレワークによる業務継続 | ・自分の意思で地方に移住し、これまでの仕事をリモートで続ける場合 |

| 市町村ごとの独自要件 | ・地域活動やボランティアへの参加など ※移住希望先の市町村ごとで独自に定めている場合があります。 |

| 地方創生起業支援事業を活用 | ・移住後1年以内に起業支援金の交付決定を受けている場合も対象 |

私の場合は、移住先でもテレワークで前職の業務を続けていたため、「テレワークによる業務継続」という条件で申請することができました。都会の仕事を続けながら地方で暮らせるという点で、まさに時代に合った制度だと感じました。

5年以上の定住要件がある

多くの自治体では「5年以上の継続居住」が条件になっています。私の場合も「同じ県内でも隣の市への引っ越しはNG」と言われ、ルールの厳しさを実感しました。

もし移住後に「ここは合わない」と感じて別の地域に移りたい場合、支援金を返金しなければならないリスクもあるので要注意です。移住先のルールは自治体ごとに異なるため、事前確認が欠かせません。

移住支援金は“きっかけ”にはなるけれど、目的にはしないこと

移住支援金は、私のように移住の一歩を踏み出す後押しにはなります。実際、引っ越し費用や生活立ち上げの資金として大きく助かりました。しかし、支援金はあくまで“きっかけ”であって、移住の目的そのものではありません。

移住先での暮らしや仕事選び、地域との相性などが最優先です。支援金の額だけで決めてしまうと、後から「思った暮らしと違った」と感じることもあります。私も支援金を受けたことで移住に踏み切れましたが、やはり「どこでどんな暮らしをするか」を最優先に考えてよかったと感じています。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。