靴磨きで革靴が生まれ変わる!知る人ぞ知る職人のやり方を徹底取材!

お仕事をするときには欠かせない革靴。近年はオフィスファッションがどんどんカジュアル化していますが、革靴の存在感は健在ですよね。一生大切にしたいと思っている革靴を、お持ちの方も多いはず。ですが、せっかくの素敵な革靴も、お手入れができていなかったら台無しです。

今回は、職人さんの靴磨きの技を取材してきました。靴磨きの道、なんと20年以上という職人さんによるお手入れで、ワックスをつけなくても革靴にツヤが出ていく様子は、感動ものです!

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

目次

今回の靴磨きは、CARMINAの革靴

今回、靴磨きをお願いしたのは、BROSENT(ブロセント)の本間さん。

BROSENTさんは、紳士革靴・ビジネスシューズのオーダー販売、メンテナンス、修理といった革靴全般のサービスを提供されている、革靴の専門店。さらに本間さんは、革靴のお手入れの道20年以上という、革靴について知り尽くした職人さんです。

そんな本間さんに今回、靴磨きをお願いしたのは、この茶色の革靴。

15年前に購入した、スペインのCARMINA(カルミナ)というブランドの靴。当時、日本初上陸のブランドの靴でした。

そんな15年物の革靴は、革がカサカサと乾燥した状態ですよね。この状態で履きつづけていては、ボロボロになってしまいます。本間さんの靴磨きでどれだけ見違えるのか、楽しみですね。

靴磨きは大切なお手入れ

革靴のお手入れの職人さんが、まずは靴磨きをする意義を話してくれました。靴磨きをすることで、大切な革靴はどう変化するのでしょうか。

靴磨きは、スキンケア

革靴の汚れを取り、クリームなどで栄養を与えること。大切な革靴を長持ちさせるために重要な、基本のお手入れです。

「靴磨きは、女性のスキンケのようなもの。普段の靴磨きで革靴をいい状態に保つことで、革靴が長持ちします」

一方、鏡面磨きは、メイクアップ

革をワックスと水で磨き、鏡のように光を反射する靴に仕上げること。これによって、靴に鏡のような光沢が生まれます。

「鏡面磨きは、例えるなら女性のメイクアップです。靴は綺麗に光るようになりますが、靴に栄養を与えるものではなく、コーティングをするもの。そのため、むしろ革は呼吸しにくくなり、負担がかかります」

鏡面磨きをするときには、靴に負担をかけている、ということも頭に入れておきましょう。

大事なのは、日頃のスキンケア

「メイクアップは、いい状態の肌があってこそ。十分に栄養が行き渡っていない革靴に鏡面磨きをしても、革そのものを傷めてしまいます」

鏡面磨きを希望されるお客様にも、靴磨きをおすすめすることがあるという本間さん。大切な靴を、大切に長く使う。そのためには、何よりも靴磨きが大切、ということですね。

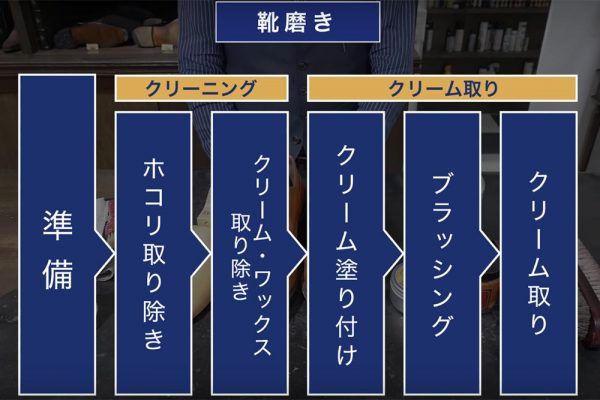

靴磨きの流れ

今回、本間さんにしてもらった靴磨きの流れを紹介します。

靴の汚れを落とす手順

2. 馬毛ブラシでホコリを落とす

3. リムーバーで古いクリーム・ワックスを取り除く

ここまでで、靴のクリーニングは完了です。靴の汚れがスッキリ落ちましたよ!

靴にクリームを塗る手順

5. 豚毛ブラシでクリームを伸ばす

6. 余分なクリームを落とす

これで、きれいにクリームを塗ることができました。靴磨き、完了です。

ちなみに今回、本間さんが靴磨きをするために使った道具はこちら。

準備に使う道具:

・シューキーパー(1)

クリーニングに使う道具:

・クロス(3)

・クリーナー(4)

・馬毛ブラシ(7)

クリーム塗りに使う道具:

・豚毛ブラシ(2)

・乳化性クリーム(5)

・ペネトレイトブラシ(6)

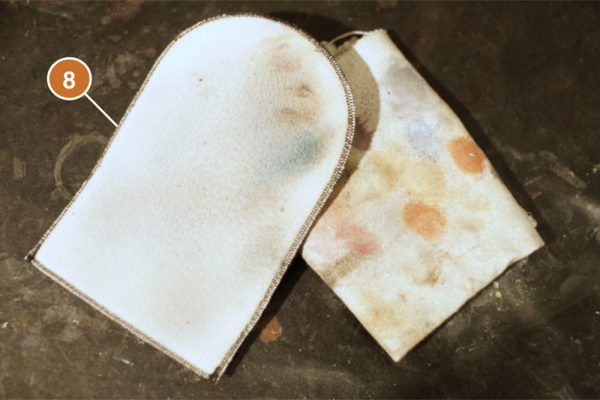

・グローブクロス(8)

さて、ここから具体的な作業内容をお伝えしていきます。

準備と革靴のクリーニング

まず最初の手順は、準備と革靴のクリーニングです。

・馬毛ブラシ(7)

・クロス(3)

・クリーナー(4)

革靴の中に、靴に合ったシューキーパーを入れます。

革靴のクリーニングを始める前に、必ず木製のシューキーパーを入れて準備する、という本間さん。

「シューキーパーを入れることによって、靴の履きジワが伸び、細かい部分もきちんとお手入れできるようになります。革がピンと張ることで、作業もしやすくなるんです」

本間さんが使っているシューキーパーはこちら。

「この木製のシューキーパーは、少し高価ですがほとんどの靴の形に合ってくれるんです。かかともしっかりしているので、変形してしまったかかとの形を直してくれる、という効果もあります」

やわらかい馬毛ブラシを使って、革靴についているホコリなどを取り除いていきます。

「馬毛のブラシは、毛が細いのが特徴です。靴には細かい隙間やしわが多いので、ホコリを落とすときは毛が細い馬毛のブラシを使うのがいいんですよ」

リムーバーを布につけて、革靴についた汚れや、古いクリーム・ワックスなどを落としていきます。

「ホコリ・泥汚れはもちろん落とします。さらに、今まで塗ってあった古いクリームやワックスも、時間が経つほどただの汚れになってしまうので、きちんと落とすんですよ」

本間さんは、このクリーニングのことを「お化粧でいうと、クレンジング」と例えます。

「お化粧を落とさないでお化粧をしていくのは、3回4回…と重なるとお肌に負担がかかりますよね。それと同じで、きちんと汚れや古いクリーム・ワックスを落とさないと、革が傷んでしまいます」

リムーバーでの汚れ落としを、2回行います。

「1回目の汚れ落としで、革の表面の汚れが取れるんです。そうすると革の毛穴が開いて、2回目では革の内側の汚れが取れます。この通り、2回目の方が、1回目よりも汚れが取れるんですよ」

赤く囲んだ部分が2回目、黒く囲んだ部分が1回目に取れた汚れです。汚れ落としは1回で終わらせてしまいそうなものですが、2回目のリムーバーが重要なのですね。

クリームを塗りつけて、ブラッシング

革靴が綺麗になったら、新しいクリームをつけていきます。

・乳化性クリーム(6)

・豚毛ブラシ(2)

新しいクリームを、ペネトレイトブラシというブラシで取ります。

「クリームの色の選び方は、ファンデーションと同じ。革の色と同じか、それより少し明るいくらいのものを選びます。ですが、濃い色のクリームを使ってもそのクリームと全く同じ色になるわけではなく、元の革の色に深みがでてお洒落ですよ」

そして、本間さんがおすすめするクリームの分量は「米粒2~3粒」。なんだか、少ないように感じますね。

「クリームの量は、少なければ少ないほどいいくらいです。量が多くても、革に染みこみません。米粒2~3粒ほどでも、革に染みこむのはその2割くらいです」

クリームをつける際には、ペネトレイトブラシを使うのがおすすめなのにも理由が。

「ブラシを使うと、靴とソールの隙間や飾り穴にも簡単にクリームが塗りこめます。細かいところに指でクリームを塗りこむのは難しいので、おすすめです」

クリームを、つま先やかかとなどの硬い部分から、履きジワなどの柔らかい部分へ、という順番でつけていきます。

「履きジワなどの柔らかいところは、クリームが染みこみやすいです。最初にクリームを載せてしまうと、クリームが余分に染みこんで、そこだけ黒ずみが出たり、シミになったりしてしまいます。最初に、つま先やかかとでクリームを馴染ませるのが、綺麗に仕上げるコツなんですよ」

今度は豚毛のブラシを使って、クリームを靴全体に伸ばします。

豚毛ブラシを使うのは、「毛が太い豚毛ブラシでないと、少しべたつきのあるクリームに負けてしまうから」。

左のブラシが馬毛、右が豚毛のブラシ。右の方が、毛が太いのが分かりますね。豚毛ブラシでクリームをのばす際のポイントは、ブラシを大きく動かすこと。

「大きくブラシを動かすと、クリームが靴の上でたくさん移動しますよね。それによって、クリームだけでツヤが出るんです」

まだお手入れしていない方の靴と比べてみると、一目瞭然。クリームだけでここまでツヤのある、素敵な靴に仕上がりました。

余分なクリームを落として、完了

最後に、余分なクリームを落とします。

グローブクロスを使って靴全体をふき、余分なクリームを落とします。

「普通のクロスでクリームを取り除いても、もちろんいいです。ですが、グローブクロスをはめて手の平を使った方が、楽に、そして綺麗にクリームが取れるんですよ」

「試しに白い布で靴をふいてみると、こんなにいらないクリームがつくんです。ホワイトパンツなどを履いた時に、裾に色がつく原因にもなります。これは革に馴染まないクリームなので、取ってしまいましょう」

これで靴磨きの全ての作業工程が完了しました。

このあと、鏡面磨きで靴をさらに光らせることもできます。そんな鏡面磨きの様子は、後編でたっぷり紹介しています。

靴磨きだけでもツヤが出てとても綺麗になりますが、ワックスで磨くとより一層ピカピカに。靴磨きの職人、本間さんの技術で、革靴がまるで鏡のように輝く姿には、驚かされました。

あわせて読みたい:革靴の磨き方をリペアのプロに取材!輝きを失った靴はどこまでよみがえる?

職人さんの靴磨きを振り返って

左が靴磨き後、右が靴磨き前の革靴。並べて見てみると、靴のツヤがまったく違いますね。

こちらは、左が靴磨き前、右が靴磨き後。

後ろから見ても、靴磨き後の革靴はしっとり潤っています。ツヤのあるいい靴、という印象を受けますね。

乾燥してカサカサしていたつま先も、この通り。程よい油分と水分が補給されて、革もモチモチの状態になりました。

最後に、今回お手入れしてくださった職人さんから、一言です。

「革靴を長く、大切に使うためには汚れを取り、栄養を与える靴磨きはとても大切なお手入れです。ぜひ靴磨きで、大切な靴を大切にしてください。また、もうこれは駄目だろうと諦めている靴、家で眠ってしまっている靴でも、わたしたちプロに任せれば綺麗になるかもしれません。自分でのお手入れが難しくなってしまった靴は、ぜひプロに頼んでみてくださいね」

職人さんに頼むなら…

本間さんの靴磨きの仕上がりはいかがでしたか?思わず、職人さんにお願いしてみたくなりますよね。実は、インターネットから職人さんに見積もりをお願いすることができます。写真を撮って、下のフォームから送るだけ。約3分で簡単に完了します。

靴のメンテナンスや修理のメニューには、あまり馴染みのない言葉がたくさんありますよね。靴の素材や形、状態によって価格もさまざまです。初めてだとなんだかわかりにくい…と感じるかもしれません。お見積りなら、靴に合ったおすすめのお手入れプランを、職人さんに提案してもらえます。

忙しくてお店に靴を持っていく時間がない、という方にもおすすめです。見積もりをお願いすると、サイトのメッセージ機能で、プロの見積もりが届きます。

自分で革靴のお手入れがしたい方へ

水がダメだったり、使う道具が専門的だったり、革靴は少しお手入れが難しいもの。職人さんに頼むのが一番綺麗になって安心なものなのですが、そう頻繁にはお願いできませんよね。

普段のお手入れをしつつ、シーズンに1度は磨いてもらう、といったような頻度で長く使っていくのがよいと思います。自分でお手入れする方法も紹介しています!

あわせて読みたい:靴の汚れの落とし方を布・革の素材別に解説!お酢で黄ばみもとれる!

こちらの記事を参考にしながら、たまに職人さんに依頼すると言ったサイクルを作っていただければ長く履ける、お気に入りの一足になっていくかと思います。

おすすめの革靴お手入れセット

自分でせっかくお手入れするのなら、本格的にアイテムを揃えた方がワクワクしますよね。ここからは、自宅で使うときにおすすめしたい「革靴お手入れセット」をご紹介します。

乳化性クリームならこれ

乳化性クリームは、革を保湿してくれる大事な役割を持っています。プロのおすすめはこの2つです。

おすすめ 商品

コロンブスは日本のシューケアブランドで、職人さん達から支持されているメーカーです。保湿力を発揮して靴を守ってくれます。

おすすめ 商品

M.モゥブレィはイタリアのブランド。靴磨きに慣れていなくても使いやすいのが特徴です。水分多めでクリームが伸びやすいので、初めてのお手入れのときに活躍してくれるでしょう。

シューキーパーのおすすめはこれ!

続いてご紹介するのは、シューキーパー。

「なんだか本格的すぎて…」とちょっと尻込みしてしまう人もいるかもしれませんが、1つあるととても便利なのがシューキーパー。お手入れのときだけでなく、型崩れしてしまった靴のかかとを戻してくれたりと、靴を長く使うために用意しておきたい一品です。

おすすめ 商品

スレイプニルは、信頼できるシューキーパーのメーカーとして有名。今回ご紹介するモデルは、イギリス靴やアメリカ靴に適している形。木製なので湿気の調節もしてくれますよ。

おすすめ 商品

コロニルはドイツのブランドで、アロマティックの名前の通り、天然の木の香りが漂います。男性モデルと女性モデルが分かれていて、買うときに選びやすいのがポイントです。

ブラシのおすすめはこれ!

専用のブラシも、お手入れには欠かせません。ちなみに、「ホコリを取るブラシ」と「クリームを塗るブラシ」は別のものですので、一般的にはお掃除用に馬毛ブラシ、クリーム用に豚毛ブラシが使われています。

おすすめ 商品

コロンブスは国内メーカー。お値段もお手頃なので、プロ~初心者まで、愛用している人の幅が広いのが特徴ですね。馬毛ブラシは柔らかでホコリを取るときに革を傷めにくい材質です。豚毛ブラシは持ちやすくツヤ出しにピッタリ。

2つのブラシを使い分けて正しく磨けば、あなたの革靴は見違えるはず!

おすすめ 商品

自分でお手入れするのが初めてという方も、1つ1つ道具を揃えていくことで、お手入れの手順ややり方がわかってきます。

自宅にお手入れセットがあれば、プロに依頼する時間がないときでも、愛用の靴を良いコンディションに保つことができますよ。

おわりに

今回、革靴のお手入れを担当してくださったのは、BROSENT(ブロセント)の本間さんでした。20年以上の経験を持つ、革靴のお手入れのプロ。本間さんの靴磨きで、カサカサの革靴にツヤと潤いがみるみるよみがえっていく様子は、圧巻でした。ありがとうございました!

職人さんの、靴磨きの作業1つ1つに込められたこだわりは、革のことを知り尽くしているからこそのもの。今回、靴磨きの方法をじっくり取材して、靴磨きの奥深さを実感しました。

靴磨き、自分でもやってみたい!と思うと同時に、一生大切にしたいようなお気に入りの靴は、ぜひこんな職人さんにお任せしたいな、とも感じました。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。