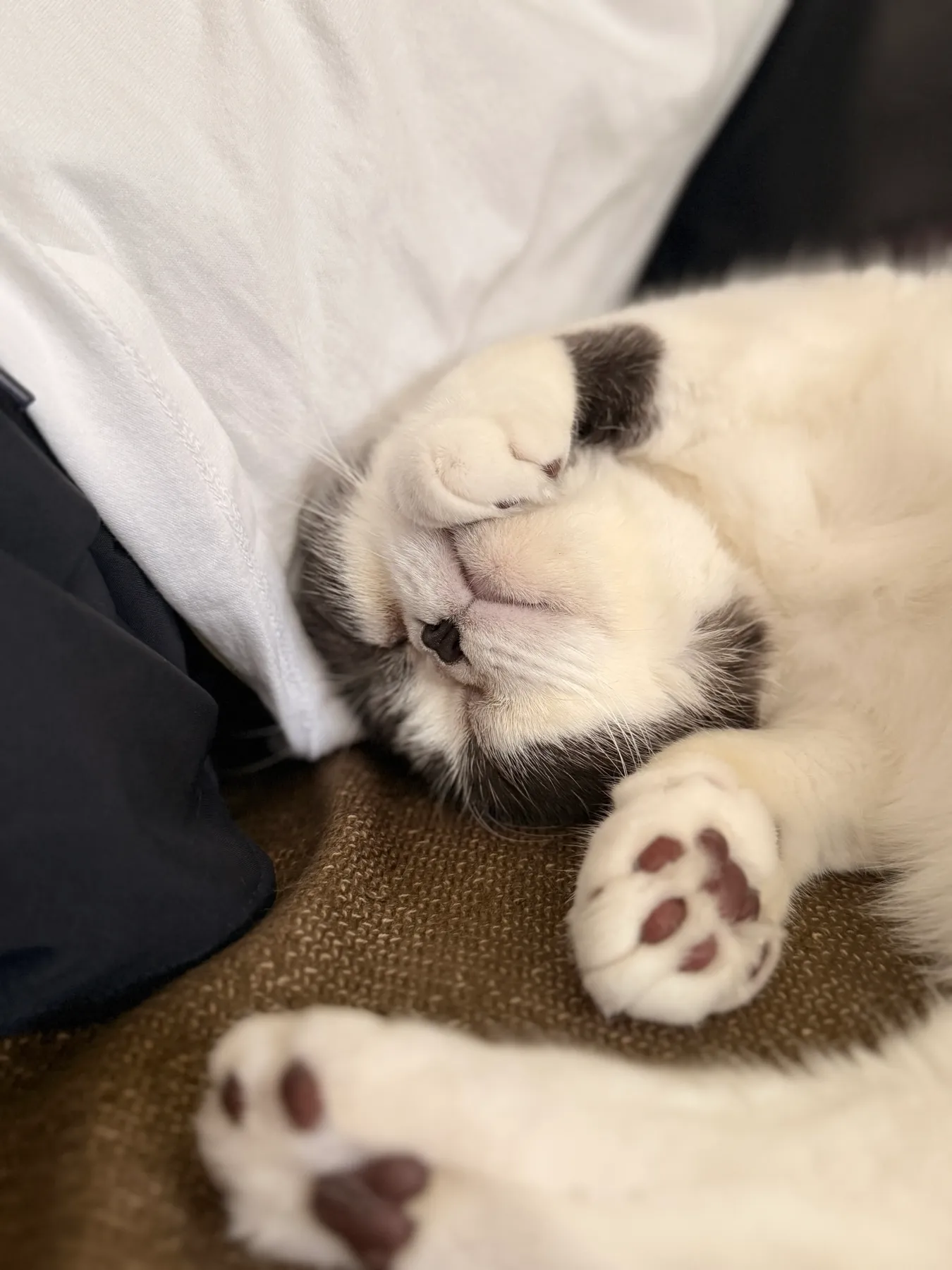

猫が伸びたら、私も伸びる。ペットを先生にする“ゆるセルフケア”

「整う」とか「マインドフルネス」とか、よく聞くけれど、意識すればするほど、なぜかうまく整わない日ってありますよね。朝の白湯は冷めているし、ヨガマットは我が家ではすっかり猫たちの寝床になっています。猫は、毎日、当たり前のように伸びたり、寝たり、あくびをしたりしています。その“ゆるさ”を見ていると、「ああ、がんばらなくても大丈夫かも」と思えてくるんです。そんな猫たちに学ぶ、ゆるっとマインドフルネスの話をお届けします。

目次

なぜペット(猫)は“心の先生”になりうるのか

猫は、こちらが意識しなくても“今”を教えてくれる存在です。彼らは昨日の失敗を気にせず、未来の予定も立てません。「ごはん」「日向」「眠い」。それだけを軸に生きています。

猫がくれる、科学的な癒しの効果

ペットと暮らす人のストレスレベルは、そうでない人よりも低いという研究があります。

東京農業大学の実験では、猫を撫でることで副交感神経が優位になり、心拍数が低下することが確認されています。また、アニコム損保の調査によると、猫と触れ合うことで「幸福感」「安心感」を感じる人は9割を超えるのだとか。

つまり、猫を撫でるという行為は、立派な“セルフケア”。

ヨガより簡単で、サプリより即効性がある。うちの猫たちは知らん顔をしていますが、私にとっては立派なメンタルトレーナーなのです。

猫の行動 × セルフケア「トリガー」を見つける

猫は人間よりもずっとシンプルに、自然体で行動します。彼らの何気ない動きが、私たちの心を整えるトリガーになります。

猫の「伸び」を見たら、体を伸ばす

朝、猫がのびーっと背中を反らすとき。あれを見た瞬間に、つられて自分も伸びてみる。それだけで、血流が変わるのがわかります。一種の猫ストレッチ・リマインダーです。

猫が日向ぼっこしていたら、座ってみる

窓際の光の中で、目を細めてうたた寝している姿。人間なら罪悪感を覚える時間の使い方を、猫は堂々とやります。その姿は「サボりの天才」。でもその“何もしない時間”こそ、脳が静まる瞬間です。

猫が外を見ていたら、一緒に眺める

宅配便のトラックを見つめる猫。鳥を追うでもなく、ただじっと。私もとなりに座り、数分だけ外を眺めます。これが私の一番身近な瞑想です。

具体的な“猫トリガー習慣”5選

「猫の行動を見たら、こうする」というシンプルな習慣をつくると、気づかないうちに呼吸が整っていきます。

・猫が日向ぼっこを始めたら、座って5呼吸

・猫が水を飲んだら、自分も一口水を飲む

・猫が寝たら、スマホを置く

・猫の後頭部を吸う(もしくは、そっと撫でる)

五感を使ってリズムを戻すこと。それが“ゆるセルフケア”の本質です。ちなみに後頭部を吸うときは、猫が機嫌のいいタイミングに限ります(経験談)。

最初は小さく、続けやすく。無理しないコツ

セルフケアを「やることリスト」に入れてしまうと、続かなくなります。“やらなきゃ整わない”と思った瞬間、整いは逃げていくような気がします。

義務にしない。思い出したときだけ

猫が伸びたときに気づけば一緒に伸びる。気づかなくても、それはそれでいい。猫に学ぶセルフケアは、“思い出したときにやる”くらいがちょうどいいのです。

うまくいかない日も、もうそれで整っている

猫は、うまく眠れなかった日でも昼寝します。ごはんを食べすぎた日も、次の日にはけろっとしています。私もそんなふうに、「今日は整わなかったな」と笑って終わりにする。反省よりも、観察する。これが猫流マインドフルネスです。

ペットセルフケアの注意点と境界線

猫を“セルフケアの道具”にしてはいけません。あくまで、猫と一緒に心を整えるのが目的です。

猫にもストレスのサインがある

アニコムの調査では、猫は過剰な抱っこや匂いの変化に敏感とのこと。

・ストレスで毛づくろいが増えたり、隠れたりしたら要注意。

“猫のペースを尊重する”ことが、最大のセルフケアにもなります。

ペットがいない人へ

猫がいなくても、整う方法はあります。コーヒーを淹れる音、朝の光、誰かの笑い声。五感が“いま”に戻る瞬間は、どんな暮らしにもちゃんとあるはず。猫を見て「いいな」と思ったなら、それはすでに始まっているサインです。

今日からできるワンステップ

猫は、私に「生き方のペースメーカー」をくれました。

猫が寝たら、私も休む。猫が起きたら、私も起きる。イライラしたら吸う。疲れたらとなりで寝る。そんな単純なことを積み重ねるだけで、心の角が少しずつ取れていきます。

猫に限らず、暮らしの中の“整うきっかけ”を見つけることが、いちばんやさしいウェルネスです。

明日もまた、うちの猫が伸びたら、私も伸びます。

──たぶん、これが私にできる最上級のマインドフルネス。

※参照

・academist Journal「猫との触れ合いは人の脳機能を活性化させる?」(永澤 巧/2020)

・アニコム損害保険「どうぶつkokusei調査(1)~内訳、幸福度と健康度」

あわせて読みたい:ヨーグルトからはじめる「ゆるっと腸活」|飽きずに続ける工夫とおすすめレシピ

あわせて読みたい:猫用トイレのおすすめ9選|便利な全自動や大型タイプで毎日を快適に

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。