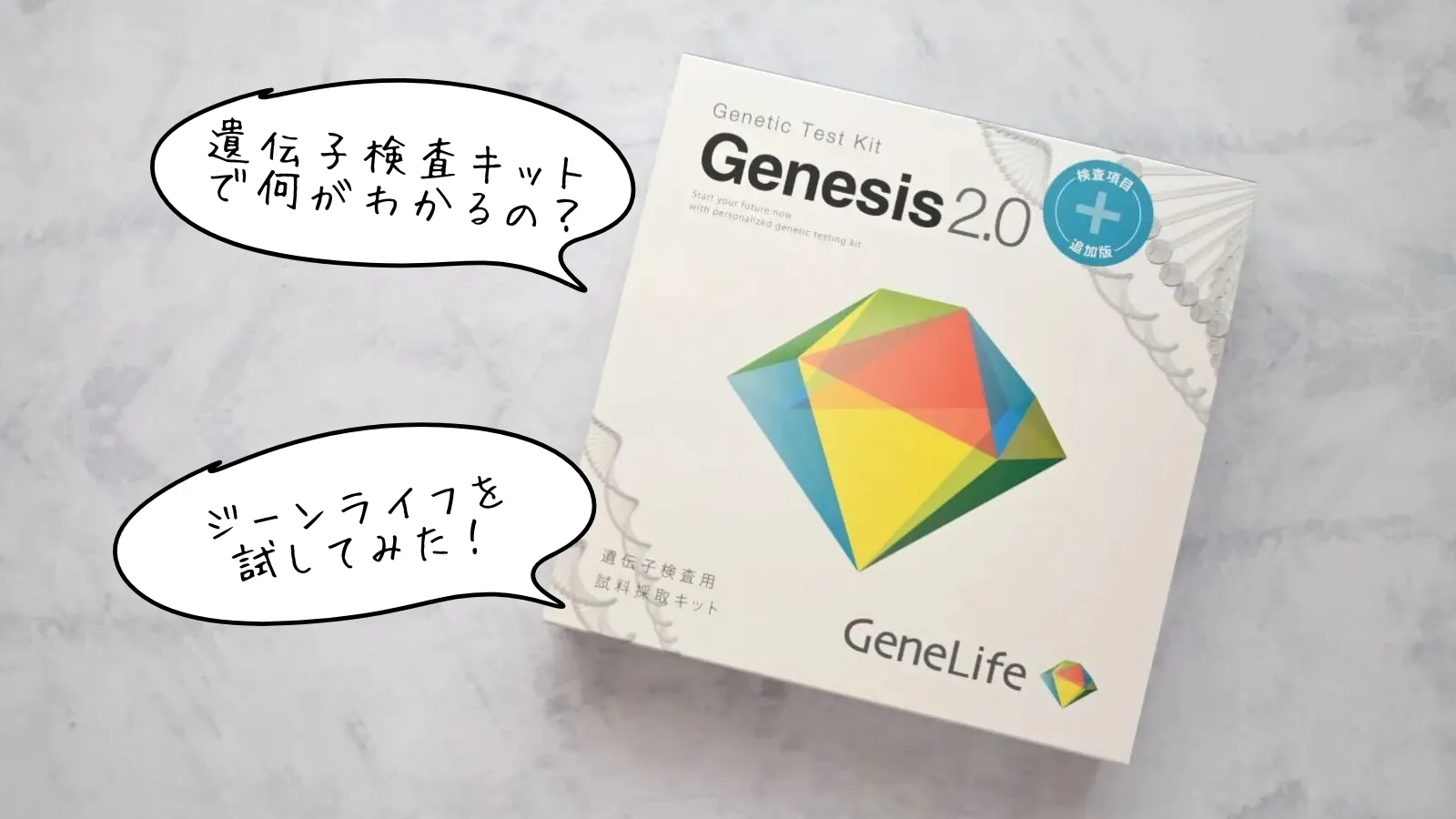

シャイニングクロコダイルのバッグのツヤ出しとは?職人技で新品同様に【プロに密着】

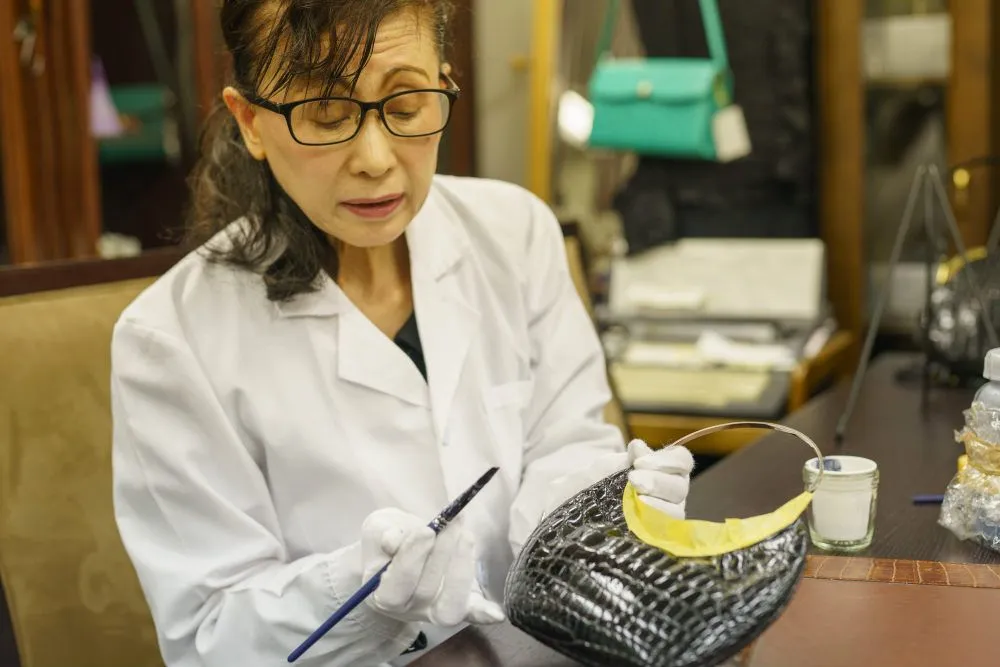

クロコダイルのバッグ、一度は手に入れたいと思うアイテムなのではないでしょうか。晴れ舞台で自分を素敵に見せたいとき、シャイニングクロコダイル革の艶やかな輝きは華やかさを演出するのにピッタリ。今回は、クロコダイル製品を中心に修理をされている「プリマベーラインターナショナル株式会社」代表取締役の樋口さんにシャイニングクロコダイル革のバッグのツヤ出しについて取材してきました。33年の実績で培った技術と、お客様のことを本気で考えて修理される姿は必見です!

シャイニングクロコダイル革のツヤ出しとは?

クロコダイルの革はマットとシャイニングという種類があり、光沢のあるものをシャイニングクロコダイルと言います。

でも、シャイニングクロコダイル革ってすごく傷つきやすいんです。ついたホコリを払おうとしただけで擦れたあとが残ってしまったり、しばらく使わない間に白く曇ってしまったり。雨の日に使ってでもしてみたら、目も当てられない状態に。

大切に使っていても、いつかは汚れてしまうシャイニングクロコダイル革。高価なものだからこそ、どこに修理に出したらいいのか悩みますよね。

今回はこちらのシャイニングクロコダイル革のハンドバッグのツヤ出しをしていきます。大切に使われてはいるものの、やはり革表面がホコリ傷で白く曇った印象を受けますね。

シャイニングクロコダイル革のツヤを出す手順

2.静電気をとる豚毛のブラシで表面のホコリや汚れをとる

3.革についている油分を溶剤で取り除く

4.下地剤を塗る

5.補色する

6.ツヤ出し剤を塗る

7.金属部分を拭きあげる

8.検品する

ちなみに、全行程で左手は白い手袋、右手は絶対に革に触れないという意識を持って素手で行なっています。それではさっそくプロの技術を見ていきましょう!

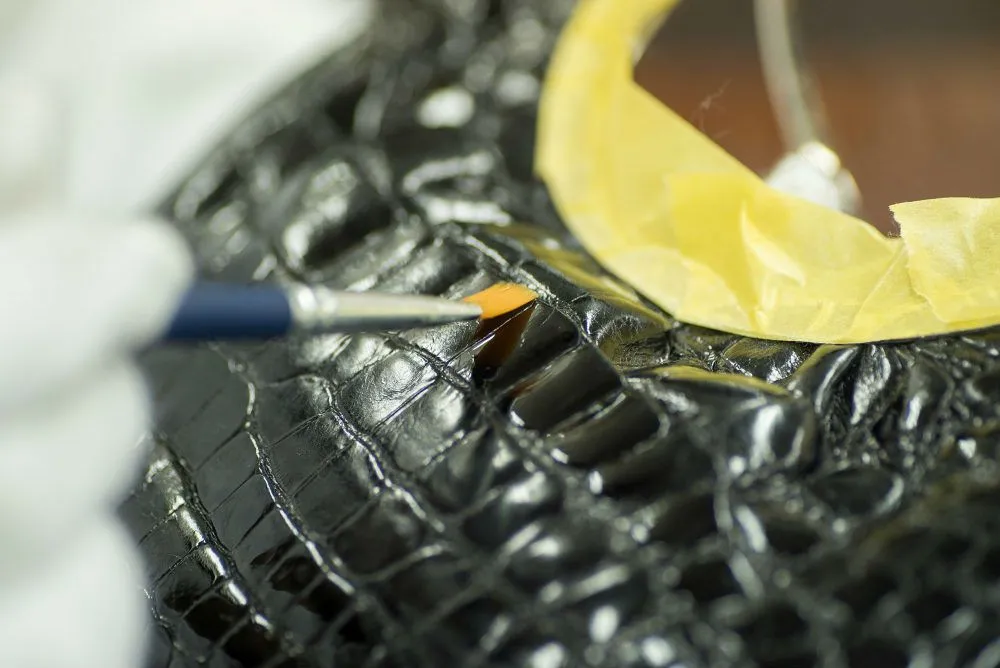

金属部分にマスキングテープを貼る

まずは、革に使用する溶剤や塗料が金属部分につかないようマスキングテープを貼っていきます。

静電気をとる豚毛のブラシで表面のホコリや汚れを取る

静電気をとる特殊な豚毛のブラシで、革表面のホコリや付着した汚れをはき出していきます。シャイニングクロコダイル革は大変傷つきやすいので、力を入れずにやさしくブラッシングするのがポイント。

ほこりや汚れがあまりついていない場合は、化粧ブラシを使用することもあるそうです。

革についている油分を溶剤で取り除く

樋口さんが取り出したのはこちらの透明なボトル。どんなものが入っているのか聞いてみると、「数種類の溶剤をブレンドしています。揮発性の高い液体です」とのこと。使う溶剤にもこだわっている姿にプロ魂を感じます。

溶剤を染み込ませて汚れをふく素材は綿100%のコットンしか使いません。そうでないと、シャイニングクロコダイル革の表面を傷つけてしまうそうです。

「シャイニングクロコダイル革にとって、水分はシミの原因になってしまう大敵。水滴の跡が残らないよう、素早く拭きとっていきます」(樋口さん)

油分を拭き取っていくときにも大切なポイントがあるのだそう。拭きとり方にもこだわりがあるんですね!

下地剤を塗る

こちらの下地剤も詳しい素材は企業秘密。大手革製品ケアグッズメーカー出身の方に特別に調合してもらったものとのこと。下地剤を塗らずに補色剤やツヤ出し剤を塗ってしまうと、革が拒絶反応を起こしてはがれてしまうそうです。ちなみに、下地剤は毎回新しいコップに入れて使用します。使い回しは絶対にしないという徹底ぶり。

下地剤を含め、全ての工程でシャイニングクロコダイル革に剤を塗る時にはナイロン製の筆を使用します。獣毛だと気泡ができやすかったり、毛が抜けやすいので塗った後に残ってしまうとのこと。

塗るときも、一つ一つの凹凸の状態を見ながら塗り方を変えていきます。下地剤は塗りすぎるとたれてしまうし、薄すぎると筆跡がついてしまいます。プクッと丸みを帯びた状態になるよう塗っていくのに技術が必要だそうです。

下地剤を塗り終わった後は、1日室内でホコリがつかないように干します。

左側が溶剤で汚れを拭きとった後、右側がさらに下地剤を塗った後です。色が抜けている部分もありますが、下地剤を塗っただけでこんなに発色が良くなるんですね!

補色する

下地剤が乾いたら、次は補色剤を塗っていきます。補色剤は一般的に顔料を使用することが多いそうですが、この補色剤は特別に調合した染料で作られたものなんです。

顔料は色の表面にペンキのように上塗りしていくので、シャイニングクロコダイル革本来のツヤを出すことは難しいんです。それだけでなく、時の経過と共に剥がれ落ちてしまいます。顔料は革に色を浸透させていきます。なので、革本来のツヤも出るし、時間が経っても剥がれることがないんです。

補色剤を塗る時も下地剤と一緒で、表面がこんもりとするように塗っていきます。気泡ができないように塗っていく姿は、まさに職人技。

補色剤を塗った後は、ほこりが舞わない場所で1日ほど室内で干します。

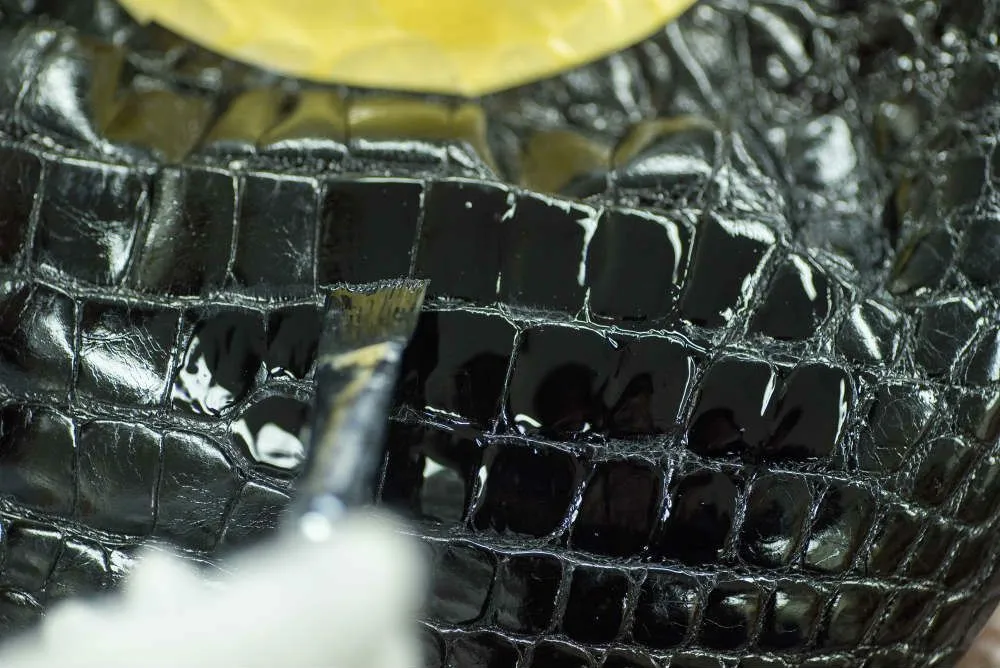

ツヤ出し剤を塗る

ツヤ出しの工程も終盤戦へ。補色剤が乾いたらツヤ出し剤を塗っていきます。一番最後に表面に塗っていくものなので、ホコリや気泡が入らないように細心の注意を払いながら塗っていきます。

プクッと丸みを帯びた表面に仕上げるのはもちろん、深みのあるツヤを出すのが一番難しいそうです。その日の気温や湿度にも影響されるとのことで、長年の経験がものをいう工程ですね!

ツヤ出し剤を塗った後は、なんと3日も室内で干すそう。ホコリや、床面に置きっぱなしで跡がつかないよう、細心の注意を払って干していきます。

金属部分を拭きあげる

ツヤ出しは革の部分だけでは終わりません。ツヤ出し剤が乾いたら、金属部分専用のクリーナーを使ってくすみや汚れを取っていきます。

革表面に触れないよう、細かく金具部分を磨いていきます。

検品する

最後にツヤ出しにムラがないか、隅々までチェックします。これでシャイニングクロコダイル革のツヤ出しは終了です!

ツヤ出しを終えて

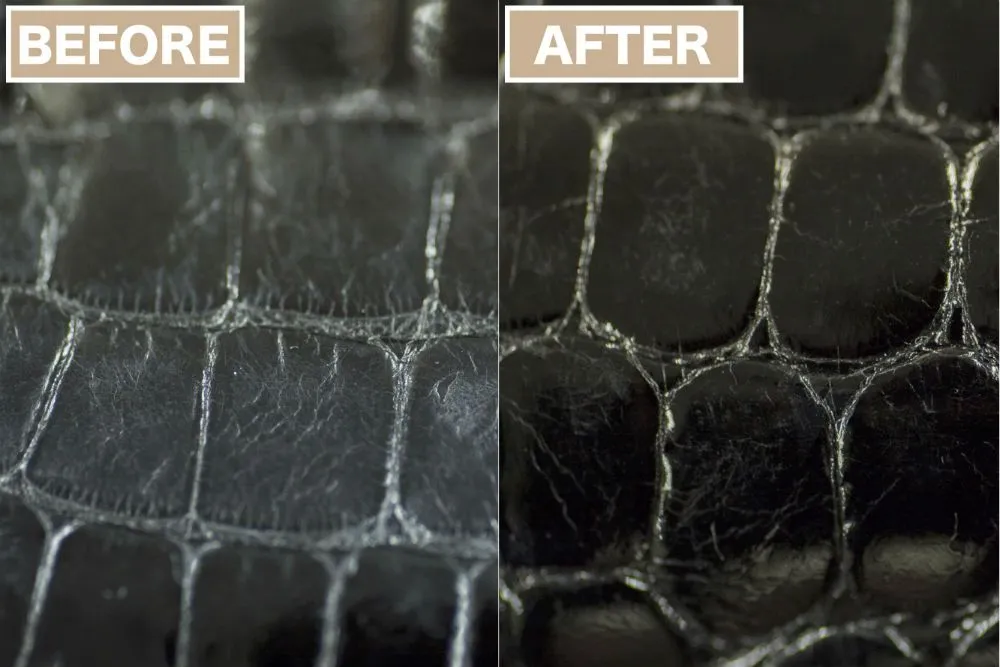

さっそくビフォーアフターを見ていきましょう。

全体的に白く曇っていたのが無くなり、新品のような発色。シャイニングクロコダイル革本来のツヤも取り戻しました!一つ一つの凹凸の立体感もまるで違います。これでまた気分良く使えますね。

梱包にもこだわりが

ここまででも、十分にプロの技を堪能しましたが、ここで終わらないのがすごいところ。「プリマベーラインターナショナル株式会社」では、梱包にも随所にこだわりが詰まっています。

バッグに緩衝材を詰める

新品の紙で作った緩衝材をバッグの中にきれいに詰めていきます。

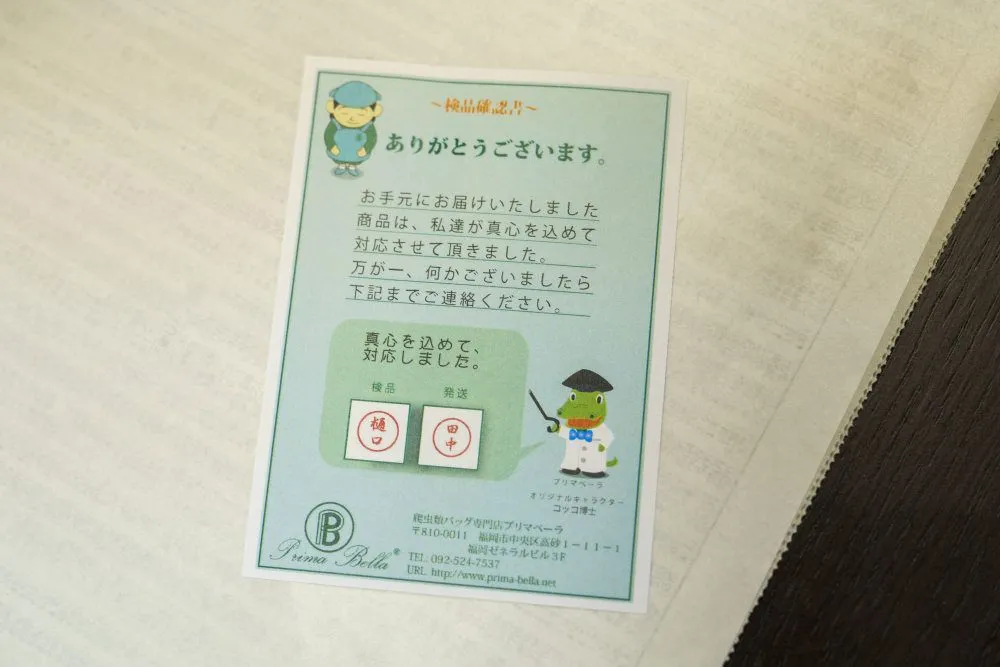

検品書をバッグに入れる

検品者と発送者の確認印が押された検品書をバッグの中に同封します。

取っ手部分を包装する

新品のバッグのように、取っ手部分を包装します。これは、修理したバッグを最初に触れるのがお客様であるという想いから行なっているのだそう。

専用の保管バッグに入れる

送付パックに詰める前に、「プリマベーラインターナショナル株式会社」特注の保管バッグにツヤ出しを終えたバッグを入れます。

この保管バッグは通気性が抜群で、保管バッグごと吊るしておけるように作られています。バッグはクローゼットなどの湿気の多い場所に置きっぱなしにしておくとカビが生えやすくなってしまいます。そのため、保管するときは風通しの良い場所に吊るしておくのがベストなんです。

そこまで考えてこの保管バッグは作られているんですね。デザインも上品で素敵です。

送付パックに詰める

送付パックに詰める際も、床面に新品の紙を敷いてからバッグを入れます。また、バッグが送付パックの中で動かないよう緩衝材をセット。すべてが終わり蓋をする前にも、新品の紙を載せるほどの徹底ぶりです。

まるで新品の高級ブランドバッグを梱包しているようですね。どうしてここまで梱包にもこだわるのでしょうか?

「お客様はどんな状態にバッグが修理されているか想像しながら、梱包を開けます。その時に、新品同様に包まれた中から修理されたバッグが出てきたら、より一層感動してもらえると考えています」(樋口さん)

修理するだけでなく、お客様の満足度を十分に提供するために梱包にもこだわっているんですね!

最後にプロから一言

作業を終えた樋口さんに、修理をする時に大切にしていることをお聞きしました。

「修理をするバッグや財布をお持ちの方の、年齢や使う場面を思い浮かべて、それに合う修理をするよう心がけています。そして、シャイニングクロコダイル革は輝きが命。どうやって新品の時と同じツヤを取り戻せるかが重要です。新品の時の状態を一番知っているのはお客様。新品同様の輝きを取り戻したバッグを見てもらえたら、感動を提供できると考えています」(樋口さん)

また、修理にする際には、お客様の想いを想像しながら自分に落とし込んでいき、気持ちをゆったり持って集中することを大事にされているのだそう。そういった心構えが修理内容に現れてくるとおっしゃっていました。

まとめ

今回、シャイニングクロコダイル革のツヤ出しを担当してくださった「プリマベーラインターナショナル株式会社」の樋口さん。技術はもちろんのこと、お客様のことを心から考えてらっしゃる素敵な職人さんでした。取材にご協力いただき、本当にありがとうございました!

「ユアマイスター」は修理(リペア・メンテナンス)の職人さんをご紹介するサイトです。ぜひプロの仕事を体感してください。あなたのご希望に合った職人さんにきっと出会えるはずですよ。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。